А. С. Власов, Э. А. Кузнецов [*]

Через барьеры

Борис Пастернак в пародиях, эпиграммах, шаржах

Творчество любого писателя, имеющего «лица не общее выраженье», неизбежно становится объектом дискуссий. Разброс мнений и оценок в подобных случаях весьма широк: от восторженного поклонения до активного неприятия. Эта разноголосица отражается в критических статьях и литературоведческих анализах. И — опосредовано — в пародиях и эпиграммах. В этих по сути своей сатирических произведениях концентрируется субъективная оценка писателя его современниками, не всегда претендующая на глубокомыслие, но отличающаяся остротой и своеобразием.

Борис Леонидович Пастернак не был обделён вниманием критиков и литературоведов, а наряду с ними и сатириков. Пародии и эпиграммы на его произведения и на него лично появлялись в течение всей его жизни, и к началу XXI века их число приблизилось к сотне (включая возникавшие в Интернете). Такой объём материалов, полностью посвящённый Пастернаку, не может быть оставлен без внимания[1].

Д. Быков заметил: «Писать, как Пастернак, — не так сложно; мыслить, как он, не удавалось почти никому»[2]. Эту справедливую мысль можно было бы взять эпиграфом в разговоре о пародиях и эпиграммах на стихи поэта. Действительно, в них можно найти многое из того, что составляет его, так сказать, синтаксис, но вот самого поэта с его мятущейся мыслью и душой в них обнаружить трудно.

Считается, что первые сборники стихов Пастернака «Близнец в тучах» (1914) и «Поверх барьеров» (1917), не особенно заинтересовали читателей. Не обратили на них внимания и пародисты: у них на прицеле были в то время крупные мишени — А. Блок, В. Маяковский, И. Северянин, К. Бальмонт, А. Ахматова и другие. Но уже к началу 20-х годов, перед выходом в свет его третьего сборника «Сестра моя — жизнь» (1922), те, кого профессионально интересовала поэзия, многое знали о стихах Пастернака. Сложность поэтического языка, насыщенность его неоднозначными метафорами и ассоциациями затрудняли понимание, но одновременно и притягивали. В 1922 году Валерий Брюсов в журнале «Печать и революция» (№ 7) писал: «Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака <…> и ему подражали <…>, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии». Той же причиной — желанием воспроизвести «самую сущность» поэзии Пастернака — можно объяснить и появление первых пародий на его стихи. Ведь пародии писались в то время не профессиональными пародистами, а именно поэтами.

Пародии Арго и Н. Адуева, опубликованные в 1922 году в следующих друг за другом номерах (№ 2 и 3) журнала «Россия», оказались едва ли ни самыми лучшими среди посвящённых Пастернаку, появлявшихся когда-либо в печати. Молодые авторы, фанатично преданные поэзии и видящие гораздо дальше простых читателей, подвергли скрупулёзному анализу манеру стихосложения Пастернака.

Из цикла «Серенький козлик»[3]:

Раскрой любые словари,

Копайся в них до одури!

Козлу старуха говорит:

Гуляй на свежем воздухе.

А он идёт и быть грозе,

Не знает он в лесу дорог

Неотвратимый волчий зев —

Причина козьих судорог.

И грузный волк, грозя, грызёт

Без жалости, без милости.

Старуха собственной слезой

От горя подавилася.

Погиб на ранней он весне,

Погиб от зверя злостного.

«В свирепом, как перо, огне» —

Pardon… из Ломоносова.

Из цикла «Как родился поэт»:

Когда я просовывал голову в жизнь,

Лиловой бумажкою лакмуса,

Я сдул рифмований законченных слизь

И стал ассонансами лакомиться.

Меня породила не попросту мать,

А выбросила в свет сестра моя —

Жизнь. И водворилась кромешная тьма

В сознании, свихнутом травмою.

И в самой горчайшей из горьких неволь

Живу и мучителен сплин тоски.

И выйду на волю и вновь головой —

В сплошной Пастернаковский синтаксис.

Пародийным ключом к поэтике Пастернака становится призыв: «Раскрой любые словари, / Копайся в них до одури!» Наиболее значимыми моментами здесь оказываются экспрессия, свойственная Пастернаку, и органический сплав «книжной» и грубовато-просторечной лексики. Благодаря контекстуально переосмысленной закавыченной цитате (где пасть «зверя злостного» уподобляется огню, столь же «свирепому», как перо[4]), сопровождаемой насмешливо-конфузливой ссылкой на первоисточник («Pardon… из Ломоносова»), финал первой пародии обретает почти эпиграмматическое звучание. Авторы не только иронически «препарируют» стиль поэта, но и высказывают остроумное предположение относительно генезиса этого стиля. По их мнению, иные пастернаковские новации имеют классицистическую подоплёку. Далее авторы как бы приоткрывают тайну «рождения» странного, ни на кого не похожего поэта, обыгрывая название книги, принёсшей ему известность: «Меня породила не попросту мать, / А выбросила в свет сестра моя — / Жизнь…». И это, конечно же, не случайно: под прицел берётся именно поэтика и стилистика «Сестры моей — жизни». Пародисты воссоздают многоуровневые метафоры, составные рифмы, ассонансы, аллитерации и вслед за героем пародии с головой окунаются «в сплошной пастернаковский синтаксис», изобилующий инверсиями и анжамбеманами. Вывод, к которому они приходят, вполне предсказуем: такие необычные образы и ритмические ходы могли зародиться лишь в поэтическом сознании, изначально «свихнутом травмою», а потому участь поэта незавидна. Об отношении Арго и Адуева к Пастернаку можно только догадываться, но все упрёки, заключённые в их пародиях, носят чисто эстетический характер и лишены какого бы то ни было личностного подтекста.

То, что стихи Пастернака из-за своей необычности были интересны в первую очередь профессиональным литераторам, подчёркивается и эпиграммно-пародийными отзывами поэтов. К 20-м годам относятся реплика-эпитафия В. Зоргенфрея и эпиграммно-сонетное обращение И. Северянина (о них речь пойдёт позже).

Первые пародии на Пастернака были как бы нарочито вневременными, в них отсутствовала какая-либо привязка к эпохе и конкретным событиям. Такое положение сохранялось и в дальнейшем: события в стране шли своим чередом, стихи Пастернака и пародии на них — своим. Пожалуй, единственный раз пародия Э. Кроткого из цикла «Поэты о деревне»[5] увязала лирику поэта (и его самого) с животрепещущей темой коллективизации:

…И вот — в телеге, сын такси,

И вот в колхоз, с утра.

О, путаный, как синтаксис,

Угрюмый русский тракт!

И знаю, что нелепо сам,

И факт — несходство душ.

И всё ж, связавшись с эпосом,

Не скажешь, что не дюж.

И знаю: с курса твёрдого

Собьюся: не таков,

Как барды плуга фордова —

Асеев, Третьяков.

И чувствую, что тех никак

Мне не покрыть (ну, как

Связать вас, Форда ТЕХНИКА

И НЕРВ Пастернака?).

И всё ж решил связаться я

С моднейшей злобой дня.

О, коллективизация

У каждого плетня!

К началу 30-х годов Пастернак уже числился одним из ведущих советских поэтов, что было подтверждено и во время Первого съезда советских писателей. Тем не менее для рядового читателя он оставался, в какой-то мере, вне сферы «досягаемости»: его усложнённая стилистика не позволяла полностью насладиться поэтическими откровениями. Не случайно в 40-е годы родилась анонимная эпиграмма:

Хоть ваш словарь невыносимо нов,

Властитель дум не вы, а Симонов[6].

В 30—60-е годы пародии и эпиграммы на Пастернака появлялись регулярно. Некоторые из них целились в конкретные стихи, некоторые — в самого поэта. Среди их авторов были известные сатирики А. Архангельский, М. Пустынин, С. Швецов, А. Безыменский, А. Раскин, Я. Сашин, С. Васильев, Б. Кежун… Оставили свои комментарии по поводу творчества Пастернака и авторы в сатире не столь известные — Н. Асеев, С. Городецкий, А. Кручёных, И. Сельвинский, А. Жаров.

Пародии и эпиграммы продолжали появляться и после смерти Пастернака — уже как свидетельство его присутствия в литературе в ранге классика (А. Иванов, З. Вальшонок, В. Рубанович, И. Липкин, А. Кравцов, А. Житницкий и др.).

Пародийная пастернакиана включала в себя пародии практически всех форм и разновидностей: синтетические пародии, воспроизводящие стиль и образную систему оригинала, оценочно-придирчивое комментирование, механические переделки текстов стихов… Однако пародирование зачастую осуществлялось с позиций непонимания (иногда нарочитого) специфики стиля автора и сводилось к обыгрыванию отдельных поэтических высказываний — они становились поводом для иронического или комического продолжения. Эпиграммы следовали в русле пародий, повторяя утвердившиеся мнения: поэт малопонятен, несовременен, чересчур индивидуален. Сложность состояла ещё и в том, что перевод подражания или стилизации в юмористическую плоскость не очень-то удавался: юмор плохо соседствовал с Пастернаком.

В пародиях последних лет ощущение сложности восприятия стихов поэта стало пропадать, что объясняется, по-видимому, более плотным знакомством с его творчеством позднего периода. Впрочем, нет правила без исключения. Вот эпиграмма А. Парошина начала XXI века:

Прочёл с начала до конца,

С конца — в начало. Одинаково.

И заключил тогда в сердцах:

Стихотворенье — пастернаково[7].

На интернет-сайтах можно найти массу пародий и эпиграмм, сочинённых непрофессиональными авторами, которые либо «перепевают» друг друга, либо повторяют то, что давно уже было сказано в адрес поэта. Годы перестройки практически никак не повлияли на отношение сатириков к стихам Пастернака. Известно, что он сам делил своё творчество условно на два периода: ранний и зрелый. Первый характеризовался «сумбуром изложения», второй — стремлением к естественности и той «неслыханной простоте», которая «всего нужнее людям». В пародиях такого разграничения нет. Если по большинству из них судить о поэте, то окажется, что он всего лишь автор нескольких стихов с броскими, эпатирующими или невнятными фразами.

Вызывает недоумение полное отсутствие пародий на прозаические произведения Пастернака. Да, создавать прозаические пародии не в пример сложнее, но это ни в малой степени не объясняет игнорирование пародистами его романа «Доктор Живаго», ранних повестей, мемуарных очерков… А ведь сам поэт признавался: «В области слова я более всего люблю прозу…»[8]. В определённом смысле можно считать, что за редкими исключениями творчество Пастернака осталось частью непонятым, а частью недооценённым сатириками.

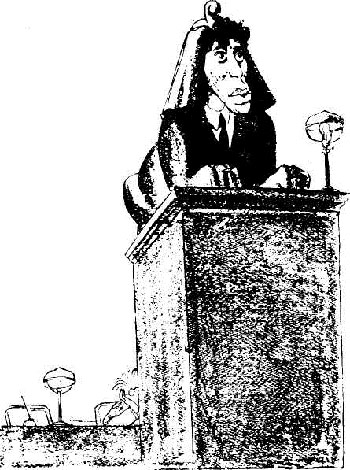

Говоря о пародиях и эпиграммах на Пастернака, нельзя обойти молчанием шаржи на него. И дело не только в том, что они часто сюжетно иллюстрировали пародии и эпиграммы. Нередко в них содержалась собственная трактовка личности поэта или оценка места, занимаемого им в литературном процессе. В этом случае они становились эквивалентны сатирическим текстам, давая обильную пищу для размышлений.

Любопытно, что сюжетные шаржи, где Пастернак фигурировал бы в качестве героя какой-либо графической новеллы (героем таких шаржей не раз бывал, например, М. Горький), создавались крайне редко. Объяснение этому факту, по всей вероятности, надо искать в мировоззрении, творческих и жизненных принципах поэта, которым, кстати, вполне соответствовали и особенности его внешнего облика. Пастернак не был человеком общественным: он сторонился объединений поэтов, избегал публичных выступлений, был, как говорится, сам по себе. Это подчёркивалось и его принципиальным отсутствием на коллективных шаржах: на них можно было видеть и М. Горького, и В. Маяковского, и Д. Бедного, и А. Фадеева, и Л. Сейфулину, и многих, многих других, но — не Пастернака. На нескольких коллективных шаржах он присутствовал чисто номинально, словно свидетельствуя о своём официальном существовании в советской литературе[9].

Такой представлялась позиция Пастернака, творческая и жизненная, многим его современникам. Что же касается внешнего вида писателя, то он был настолько интригующ сам по себе, что составлял вполне законченный сюжет для любого портретиста, не требуя дополнительного антуража[10]. В шаржах на Пастернака фактически отсутствовала дотошная деталировка. Почти все художники пытались передать динамику образа, запечатлеть выражение глаз, энергию, проявляющуюся в чертах лица и строении фигуры. За обликом, воссоздаваемым на карикатурных портретах, угадывалась личность нестандартная, одухотворённая, творческая, каким поэт и был на самом деле.

При ознакомлении с прижизненными пародиями и эпиграммами на Пастернака неизменно ощущается присутствие в них явного или подразумеваемого раздражения. Привыкшие к стихотворной гладкописи пародисты прямо или косвенно пеняли поэту, что он пишет «непонятно». И это «непонятно» автоматически переводилось в разряд «бессмыслицы», «зауми», а то и «белиберды» (терминология действительных пародий и эпиграмм).

В пародии С. Васильева «разоткровенничавшийся» Пастернак сочувствовал своим читателям: «Раскроют книгу у огня / И видят, чуть не плача, / Что вместо смысла у меня — / Канатчикова дача»[11] (т. е. сумасшедший дом).

Д. Алтаузен публично называл стихи Пастернака «самым настоящим клиническим бредом»[12] (на юбилейных пушкинских торжествах).

В. Зоргенфрей в юмористической эпитафии, ставшей одним из первых сатирических отзывов на стихи Пастернака начала 20-х годов, писал:

В осколки рта, звенит об зымзу, споря

Со смертью, дождик, крещет гроб вода.

Что, не совсем понятно? Вам — полгоря.

А каково корректору? Беда![13]

Несколько позже в книге «Сатирические очерки по истории русской литературы» Арго повторил это по-своему:

…Потому-то слово его мертво,

Потому-то в эпохе он нелюдим…

Ах, если б хоть четверть поклонников его

Понимало хоть четверть написанного им!..[14]

Выходило так, что до конца разобраться в поэтических откровениях Пастернака невозможно: «поклонники», утверждающие, что понимают всё «написанное им», попросту лукавят.

Обвинения в адрес неискренних почитателей поэта высказал и критически настроенный Игорь Северянин:

Им восторгаются — плачевный знак.

Но я не прихожу в недоуменье:

Чем бестолковее стихотворенье,

Тем глубже смысл находит в нём простак…[15]

Упрёки обидные и несправедливые, это очевидно, но некоторые основания для них всё же имелись[16]. Да и сам Пастернак, подвергая переоценке своё раннее творчество, иной раз впадал в излишнюю категоричность. В автобиографическом очерке «Люди и положения» он признавался: «Слух у меня тогда (речь идёт о 1917 годе. — А. В.,Э. К.) был испорчен выкрутасами и ломкой всего привычного, царившего кругом. Всё нормально сказанное отскакивало от меня» (III, 338). А в одной из личных бесед, состоявшихся в 1958 году, заявил: «Когда я перечитываю теперь стихи, писанные мною в молодости, я испытываю чувство стеснения, как будто они — нечто совершенно мне чуждое и даже карикатурное, как будто я присутствую при каком-то пародировании моих собственных стихов»[17].

Чем же может удивить позиция пародистов тех лет? Они просто-напросто раз и навсегда сочли поэзию Пастернака заумью и напоминали об этом при каждом удобном случае.

Юмористически описывая «Ёлку в Доме советского писателя», А. Архангельский не мог не задеть поэта:

…Вдохновясь высокой целью,

Эту ёлку так и сяк

Бесконечной канителью

Всю опутал Пастернак…[18]

И. Сельвинский в стихотворной повести «Записки поэта», опираясь на цитату из стихотворения Пастернака «Звёзды летом» («Тишина, ты — лучшее / Из всего, что слышал…» — I, 130) прозрачно намекнул собрату по перу, что можно было бы легко обойтись и без его стихов:

Пастернака слушая,

Понимаешь смысл

Тишины, что лучшее,

Из всего, что слышал[19].

С. Васильев в эпиграмматической пародии «Минута откровения» упрекнул Пастернака в том, что он сознательно прибегает к невнятице, возводя сумбур и косноязычие в ранг достижений:

Весеннею порою льда

Бывают огорченья.

Бывает день такой, когда

Берут меня для чтенья.

Принципиально я надел

На космос коромысло,

Чтоб отличить никто не смел

Бессмыслицу от смысла[20].

Среди упрёков, преследовавших Пастернака в течение всей жизни, было обвинение в оторванности от современности, непонимании особенностей текущей эпохи. Сатирики писали об этом уже в 20-е годы и не уставали упражняться в остроумии, обличая «отсталость» поэта, вплоть до 60-х годов.

Связывая Пастернака с далёкими временами, не имеющими ничего общего с современностью, С. Городецкий в 1928 году формулировал:

Замолкли днесь агиток пушки, но,

Чистейшей лирики взыскав,

Мы в Пастернаке видим Пушкина,

А в Пушкине архивный шкаф[21].

Позже о «вневременном» существовании Пастернака писали уже более откровенно и грубо.

Арго:

…С одной стороны — стихов новизна,

С другой — отрыв от жизни, и вот

В году двадцатом он даже не знал,

В каком столетии он живёт[22].

А. Безыменский:

Ну что сказать об этом человеке,

Когда живёт он в позапрошлом веке[23].

А. Архангельский:

Всё изменяется под нашим зодиаком,

Но Пастернак остался Пастернаком[24].

И даже шарж Кукрыниксов, на котором поэт был представлен в виде древнеегипетского сфинкса[25], говорил о его задержке во времени, отставании от современности. Такое восприятие основывалось, главным образом, на вырванной из контекста цитате: «В кашне, ладонью заслонясь, / Сквозь фортку кликну детворе: / Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе?» («Про эти стихи» — I, 115). Сложившийся в официозной советской критике миф о поэте-эгоцентрике, стремящемся уйти от непонятной и чуждой ему действительности, превратился в стереотип, которому в той или иной степени следовали все мастера «сатирического цеха», писавшие о Пастернаке.

Очень характерна в этом отношении пародия Яна Сашина «Укромность» (1947):

Мне в ванну хочется, в укромность

Звездообразных млечных брызг,

Где человека неуёмность

Обнажена до жути, вдрызг.

<…>

Пусть мир опять поглотит хаос,

Мне мир не нужен, не знаком, —

Я после ванны пью какао с

Простым, как вечность, молоком[26].

То, что внутреннее состояние поэта никак не соответствовало заключениям сатириков, подтверждают слова Пастернака из «Охранной грамоты»: «…поэзия моего пониманья всё же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью» (III, 221).

Однако репутация ретрограда закрепилась за Пастернаком настолько прочно, что и много лет после смерти о ней продолжали вспоминать. В поздней эпиграмме А. Иванова можно уловить целый ряд двусмысленностей, одна из которых прочитывается как констатация принципиального отставания от времени:

Светло, светло на всей земле, —

Век электричества! Однако

Свеча горела на столе

У Пастернака[27].

У многих сатириков сложное отношение к стихам поэта перерастало в неприязнь к самому Пастернаку. Показательно неприятие поэта и его творчества Игорем Северяниным. В сонете «Пастернак» (20—30-е годы) он утверждал:

Когда в поэты тщится Пастернак,

Разумничает Недоразуменье:

Моё о нём нелестно мненье:

Не отношусь к нему совсем никак…[28]

А в персональной эпиграмме заявленную в сонете нейтрально-пренебрежительную позицию Северянин сменил на более жёсткую:

Когда б споткнулся пастор на ком,

И если бы был пастор наг,

Он выглядел бы Пастернаком:

Наг и комичен Пастернак[29].

Было бы преувеличением считать, что такая характеристика Пастернака была следствием какого-то особенного отношения к нему со стороны И. Северянина. Северянин вообще был чрезмерно пристрастен к поэтам-современникам, и оценки, данные им З. Гиппиус, А. Белому, Г. Иванову, М. Кузмину, граничили порой с оскорблениями.

Северянину вторил и Владимир Набоков, пристально наблюдавший за Пастернаком (и, по-видимому, чувствовавший в нём конкурента). В эпиграмме, написанной уже после смерти поэта, он приравнял его творчество к «бенедиктиновщине»:

Его обороты, эпитеты, дикция,

Стереоскопичность его —

Всё в нём выдаёт со стихом Бенедиктова

Своё роковое родство[30].

Но, пожалуй, наиболее резкие оценки давали Пастернаку советские поэты. Вот, например, новогоднее пожелание А. Безыменского, звучащее как откровенная угроза (особенно учитывая, что опубликовано оно было в страшном 1937 году):

На запутанный язык

Политических заик

Мы ведём свою атаку

И желаем Пастернаку,

Чтоб он понял в этот год,

Где он всё-таки живёт[31].

К образу и стихам Пастернака неоднократно обращался Арго в уже упомянутой книге «Сатирические очерки по истории русской литературы»:

Обломок изживших себя легенд,

Пришёл, озираясь по сторонам,

«Последний российский интеллигент» —

Борис Леонидович Пастернак.

Он логику с пренебреженьем отверг

Во имя философических числ.

И выпустил книгу «Барьеров Поверх»,

Считая барьерами здравый смысл!..[32]

Книга вышла в 1939 году, поэтому расставлять в ней какие бы то ни было акценты было опасно. Но автор пошёл навстречу опасности и заклеймил флюгерную политику некоторых критиков, конъюнктурно оценивающих работу Пастернака в зависимости от складывающихся обстоятельств:

…Ты помнишь те статьи? Попробуй перечти!

О, как ты выжидал очередного знака!

Я помню, ты хвалил Бориса Пастернака

И говорил о нём, что, «мол, сомненья нет,

Хоть он и трудноват, но всё ж большой поэт!»

Пришла пора и ты свой взгляд на Пастернака

Успешно изменил, и первая собака

Была повешена тобою на него.

«Пусть он большой поэт, но что же из того?

Туманен, выспренен, идеалист к тому же.

Нет, он не нужен нам! Демьян — вот кто нам нужен»[33].

Для некоторых поэтов и критиков личность Пастернака, действительно, оказывалась камнем преткновения, и им в течение жизни приходилось не раз менять о нём своё мнение или высказываться вопреки этому мнению.

Показателен пример Ильи Сельвинского. В повести «Записки поэта», вышедшей в 1928 году, он задел многих действующих в то время поэтов. На долю Пастернака пришлись уже упомянутая эпиграмма о тишине и вскользь брошенная (но не случайная) фраза: «Бойтесь Пастернакипи и Мандельштампа»[34]. Прошло время, и в 1971 году (когда Пастернака уже не было в живых) в выходящем собрании сочинений Сельвинский счёл необходимым сделать некоторые добавления в старую повесть-поэму. Плюсом к «Пастернакипи» он ввёл реплику от имени Э. Багрицкого:

Лихой воробушек пришёл,

Пастернакапнул и ушёл[35].

И, чтобы уже не оставалось сомнений в негативном отношении к поэту, был добавлен эпизод просто оскорбительный:

У самого зеркала сел Борис Пастернак.

Огненноглазый и лошадинозубый,

Подняв бокал, он чокался с отраженьем.

И оба бубнили друг другу наперебой:

— Боря, ты гений!

— Гений, ты Боря![36]

К грубым и несправедливым можно отнести пародию Б. Кежуна, базирующуюся на придирке к строкам Пастернака из стихотворения «Летний день» — «Покроюсь с головы до ног / Горшечною глазурью» (II, 106):

…А полдня жаркий порошок

Мне прожигает спину.

Я чувствую, что я — горшок!

Я превращаюсь в глину!

<…>

И вот уже я обожжён

И разрисован густо,

Пощёлкаешь — раздастся звон,

А в середине — пусто[37].

На тему глиняного горшка порезвилось несколько пародистов. Естественно, что в их пародиях поэт уподоблялся не только горшку, но и урне, кувшину, амфоре, вазе…

Вообще для пародистов (особенно последнего времени) характерно выхватывание из текстов «забойных» строчек, вполне достаточных, по их мнению, для создания пародии. Вдохновляясь тем, что лежит на поверхности, они, естественно, и пародии создают поверхностные.

В своей поэтической практике Пастернак беззаботно «подставлялся» много раз.

Каким только интерпретациям не подвергались строки: «Февраль. Достать чернил и плакать…», «А ты прекрасна без извилин…», «Быть знаменитым некрасиво…»! А уж на тему «Свеча горела…» из «Зимней ночи» можно составить целую антологию пародий. Даже не само стихотворение, а только упоминание о горящей свече для нескольких поколений пародистов стало обозначением поэзии Пастернака. Чтобы сделать пародию на поэта внешне узнаваемой, им совсем не обязательно было читать его стихи, анализировать «пастернаковский синтаксис». Достаточно было в ритме «Зимней ночи» изложить любую тему, и она уже начинала звучать как бы в пастернаковской тональности. Особенно это касалось цикловых пародий, в которых одна тема интерпретировалась в стиле разных авторов.

В цикловых пародиях 20—30-х годов Пастернак был представлен достаточно разнообразно. Но вот пародии последних лет высвечивают картину несколько удручающую. Всего несколько примеров (без указания авторства).

Из цикла «В лесу родилась ёлочка»:

Где зайцы мчались в серебре

И злые волки,

Стояла ёлка на горе,

Стояла ёлка…

Из цикла «Курочка Ряба»:

Метель чертила на стекле

Свои кружала.

Яйцо лежало на столе,

Яйцо лежало…

Из цикла «Чижик-пыжик»:

Мело, мело, несло пургу,

И заметало…

Пила Фонтанка в этот день.

Москва бухала…

Из цикла «У попа была собака»:

…Здесь было мясо про запас,

Здесь было мясо.

Из цикла «Серенький козлик»:

…И пали косточки козла

Со стуком на пол.

…Белели ножки на снегу,

Желтели рожки.

Из цикла «Лох-Несс»:

Ползла тумана борода

Во все пределы.

Кипела в озере вода,

Вода кипела.

Однообразие приёма свидетельствует явно не в пользу авторов. Внешние признаки «Зимней ночи» пародисты превратили, что называется, в бренд Пастернака. Механически подвёрстанный к «свече» сюжет перестаёт выполнять свою функцию, и пародия в большой степени трансформируется в перепев, уже фактически безотносительно к Пастернаку. Более того: в стихах иных поэтов пародистам слышатся пастернаковские отголоски, и тогда начинается переплетение тем и смыслов — примерно как в пародии А. Иванова на Н. Дмитриева:

Писал о главном Пастернак

Размером славным.

Мне тоже подан этот знак —

Пишу о главном.

Снега застыли на земле,

Зима в зените.

«Свеча горела на столе…»

Ах, извините!

<…>

Снег будет до весны лежать,

Как это славно!

А главное — не подражать

Уж слишком явно[38].

Иногда сочетание новых «песен» (содержания) со старыми «мехами» (форма) создаёт впечатление смыслового абсурда, как это произошло в пародии З. Вальшонка из цикла «Кошки-мышки»:

Быть знаменитым некрасиво,

не в этом духа высота.

Не надо заводить архива,

а лучше завести кота…[39]

Существуют и другие варианты пародийных переиначиваний. Порой автор вступает в некий диалог с поэтом-предшественником, иронически переосмысливая или оспаривая его идеи и высказывания. Пародийная составляющая такого произведения нередко выглядит не только не остроумно, но зачастую примитивно. К примеру, стихотворение И. Иртеньева, посвящённое юбилею В. Вишневского[40], целиком построено на оспаривании известных поэтических «императивов» Пастернака. Сделано это внешне привлекательно, но по сути — абсолютно цинично (впрочем, вполне в духе меркантильного века):

…Знаменитым быть красиво,

Поднимает это ввысь,

Это круче всякой ксивы,

Это типа зашибись.

<…>

И не надо окруженье

Беспрестанно обличать,

Лучше будем пораженье

От победы отличать.

<…>

Ведь куда приятней притчей

Оставаться на устах,

Чем забвения добычей

Стать, до времени устав.

А вот перепев В. Набоковым стихотворения Пастернака «Нобелевская премия» носит далеко не юмористический характер. Если горькие рассуждения Пастернака касались судьбы романа «Доктор Живаго»:

Что же сделал я за пакость,

Я, убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей (II, 195), —

то перифраз Набокова относился уже к его собственному роману «Лолита»:

Какое сделал я дурное дело,

и я ли развратитель и злодей,

я, заставляющий мечтать мир целый

о бедной девочке моей[41].

В конечном итоге, какими бы ни были переделки известных стихов Пастернака, они свидетельствуют о неослабевающем интересе к поэту, творчество которого никого не оставляет равнодушным…

Были попытки воссоздания пастернаковской стилистики без доли иронии и даже юмора. К ним относятся пародии из знаменитой книги 20-х годов «Парнас дыбом», переизданной в 1989-м и 1990-м годах. Э. Паперная и А. Финкель в конце 60-х годов добавили в циклы, составляющие сборник, ряд новых пародий. Пародии на Пастернака были включены во II-й и III-й разделы книги («Козлы» и «Веверлеи»). В этих продолжениях авторы «Парнаса дыбом», пожалуй, в максимальной степени приблизились к своему первоначально заявленному кредо: «Мы не были и не хотели быть пародистами, мы были стилизаторами, да ещё с установкой познавательной»[42].

Пародия Э. Паперной — «Вариации без темы» — отсылает к циклам «Тема с вариациями» (ср.: «Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа…») и «Разрыв» (ср.: «Рояль дрожащий пену с губ оближет…»), вошедшим в четвёртую книгу стихов Пастернака «Темы и вариации» (1923):

Старуха. Домик. Хлев и серый козлик.

И ничего. И к козлику любовь,

Что каждый мускул мускусом пронижет,

Мускатным шумом пенным, как прибой.

И небо грузным куполом соборным

Над бором, взбросившим, как бровку, вверх

Фестоны тёмные бессонных сосен.

И ничего. Старуха. Козлик. Лес...

Рвалась на волю волн озонных жажда

Сплошным «ме-ме»: туда, туда бы, в бор!

Играя в прятки перед тем, как прянуть,

В бору мечась, волчком вертелся волк!

И призмой слёз уже в глазах козлиных

Расколот мир на эллипс и на ромб...

Козлёнка нет. Старуха, хлев и домик.

Рога и ножки. Больше ничего[43].

А. Финкель воссоздаёт уже особенности поэтики зрелого Пастернака. «Моделью» для пародиста послужило стихотворение «Рождественская звезда» (ср.: «Стояла зима. / Дул ветер из степи. / И холодно было младенцу в вертепе / На склоне холма» — IV, 537), написанное в 1947 году и включённое в цикл «Стихотворения Юрия Живаго» (1946—1953):

Стояла жара.

Ветер дул из Хеврона, порывистый и беспокойный.

И сегодня опять, как вчера и как позавчера,

Было жарко и знойно.

Идёт Веверлей

Искупаться на озеро — всё ж над водою свежее.

И с собою берёт пару плавательных пузырей,

Плавать он не умел.

В песок завалясь,

В стороне от далёких слегка пожелтевших могилок,

Шепчет он, словно в Марбурге, про априорную связь

Мета-транс-предпосылок.

Отряхнувши песок,

В безымянное озеро прямо нырнул с головою.

Но осталась она, тяжелей бывши высохших ног,

Под нагретой водою.

Покуда он здесь

Над водою стоит,

V-образно раскинувши ноги,

Доротея, супруга, прослышав печальную весть,

Понеслася в тревоге.

Спадает жара.

Ветер дул из Хеврона, ночную прохладу пророча.

Доротея, супруга, подруга, и мать, и сестра!

Хоть бы путь был короче!

Зажглася звезда.

И видны Доротее торчащие ноги без тела.

Приглуши, притуши эту боль. Никогда. И тогда

Сразу окаменела[44].

В отличие от Э. Паперной, сосредоточившей внимание на пародийном осмыслении «Тем и вариаций», А. Финкель стремился выявить динамизм поэтики Пастернака и одновременно подчеркнуть незыблемость её глубинных основ. На лексическом уровне эта задача решается с помощью «знаковых» слов («Марбург», «сестра»), отсылающих к произведениям предшествующих периодов. Функцию отсылок выполняют также ритмические ассоциации с поэмой «Девятьсот пятый год» (1925—1926) (ср., например: «…Над водою стоит, / V-образно раскинувши ноги…» — «Это было при нас / Это с нами вошло в поговорку…» — I, 263). Но в целом пародию Финкеля трудно назвать удачной. Сопрягая различные лексические пласты и смысловые контексты, пародист явно рассчитывал на эффект контраста. Чтобы усилить комизм, он то прибегает к просторечию и литературным архаизмам («завалясь», «бывши», «зажглася»), то вплетает в текст пародийную реминисценцию стихотворения А. Белого «Мой друг» (1908) («…Шепчет <…> про априорную связь / Мета-транс-предпосылок»[45]), придающую фразе иную, совершенно уже не пастернаковскую тональность. В итоге пародия получилась несколько затянутой и неудобочитаемой: сквозь стилистически неоднородное, практически лишённое экспрессии повествование начинает проступать статический фабульный «остов»…

В сатирическом осмыслении творчества Пастернака несколько обособленной темой является реакция на его переводческую деятельность. Переводами поэт занимался всю жизнь, частью по внутренней склонности, частью вынуждено, для обеспечения материальной независимости. Переводились им произведения знаменитых авторов — Шекспира, Гёте, Кальдерона. Обращали на себя внимание переводы стихов грузинских авторов. Немало сатириков откликнулось на этот вид творчества поэта. Почти все они писали об одном и том же: о чрезвычайном обилии переводов (С. Швецов), о сходстве переведённых стихов со стихами самого Пастернака (М. Пустынин, Б. Казанский), о тенденции искажения канонических текстов (Арго, С. Швецов, А. Жаров)… Типичные отзывы звучали примерно так.

М. Пустынин:

Поэты! Все вы одинаковы:

Похожи все на Пастернака вы[46].

С. Швецов:

Он стал именоваться так:

Борис Вильямыч Шекспирняк[47].

За свою жизнь Пастернак успел получить множество свидетельств как явного признания, так и не менее явного неприятия. Случались периоды, когда его имя исчезало со страниц печати, его произведения не публиковались. Иногда он становился объектом не только литературной критики, но и идеологических нападок и проработок, длящихся годами. Но ситуация 1957—1958 годов по степени несправедливости, накалу страстей и масштабу шельмования превзошла все мыслимые пределы…

В конце 1957 года, вопреки настояниям политических и литературных функционеров, в Италии вышел в свет роман Пастернака «Доктор Живаго» (ранее не принятый к публикации в Советском Союзе). Он получил огромную популярность на Западе. Через год, в октябре 1958 года, Пастернаку была присуждена Нобелевская премия[48]. Этого было достаточно, чтобы развязать истерический шабаш вокруг имени писателя: его исключают из Союза писателей, объявляют «предателем», угрожают лишением гражданства и высылкой из страны.

Вот отрывок из типичного стихотворения, появившегося в то время среди множества аналогичных, клеймящих поэта:

…Твой идеал давно в кромешном мраке.

Как больно нам, как стыдно, что меж нас

Ещё живут и ходят пастернаки

И выжидают свой продажный час…[49]

Ещё пример — вариация на тему «антисоветской стряпни», сочинённая С. Михалковым, где обыгрывается фамилия опального нобелевского лауреата:

Антисоветскую заморскую отраву

Варил на кухне наш открытый враг.

По новому рецепту как приправу

Был поваром предложен пастернак.

Весь наш народ плюёт на это блюдо:

Уже по запаху мы знаем что откуда![50]

После массированных атак и угроз Пастернак был вынужден отказаться от Нобелевской премии. Эта трагическая история комментировалась неоднократно и самим Пастернаком и людьми, воспринимающими её с реальных позиций. В стихотворении «Нобелевская премия» поэт писал:

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет (II, 194).

На шарже итальянца Т. Периколи[51], откликнувшегося на события того времени, изображён момент, когда Пастернака неожиданно и грубо отвлекают от творчества. Возникшая угроза заставляет поэта оторваться от работы и, защищая написанное, инстинктивно прикрыть рукой страницу рукописи.

Нельзя сказать, что скандал, вызванный публикацией «Доктора Живаго» за рубежом, присуждение Пастернаку Нобелевской премии и последующая за этим травля поэта стали неожиданностью. Многие сходятся на том, что в 1957—1958 годах случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Проницательные сатирики смогли «запрограммировать» подобное развитие событий ещё в далёкие 30-е годы — на основании тенденций, намечавшихся уже в то время. Так, А. Архангельский в 1937 году опубликовал пародию «Сроки», в которой, по сути, содержался долговременный прогноз судьбы поэта:

На даче ночь. В трюмо

Сквозь дождь играют Брамса.

Я весь навзрыд промок.

Сожмусь в комок. Не сдамся.

На даче дождь. Разбой

Стихий, свистков и выжиг.

Эпоха, я тобой,

Как прачкой, буду выжат.

Ты душу мне потом

Надавишь, как пипетку.

Расширишь долотом

Мою грудную клетку.

Когда ремонт груди

Закончится в опросах,

Не стану разводить

Турусы на колёсах.

Скажу как на духу,

К тугому уху свесясь,

Что к внятному стиху

Приду лет через десять.

Не буду бить в набат,

Не поглядевши в святцы,

Куда ведёт судьба,

Пойму лет через двадцать.

И под конец, узнав,

Что я уже не в шорах,

Я сдамся тем, кто прав,

Лет, видно, через сорок[52].

Пророчество попало в точку: именно через 20 лет (через 21) Пастернак пал жертвой публичной травли, был ошельмован «теми, кто прав» — политическими деятелями, писателями, критиками и массой не читающей общественности. Лишь намечая последний «срок» («…Лет, видно, через сорок»), Архангельский «ошибся»: кульминационное событие — им стала первая публикация романа «Доктор Живаго» в СССР — произошло не в конце 70-х, а в 1988 году[53], и символизировало оно не «сдачу», а полную победу Пастернака, преодолевшего последний «барьер» на пути к широкому русскому читателю.

Не один Архангельский предчувствовал беду. В уже упомянутой пародии С. Васильева «Минута откровения», появившейся в 50-е годы, поэту приписывались такие рассуждения:

Что современность? Пыль, мечты,

Одна сплошная бренность.

Плюю я с дачной высоты

На вашу современность.

Плюю и вижу, как, ловки,

Довольно аккуратно

Мои ажурные плевки

Летят в меня обратно[54].

И хотя вину за все беды, грозящие Пастернаку, Васильев заранее возлагал на самого поэта — неисправимого эстета-«дачника», чьё творчество на поверку оказывается чередой завуалированных «плевков» в адрес эпохи, пародия также намекала на возможный трагический исход…

В более поздних пародиях о мрачных годах преследований упоминалось не так уж и часто. Например, в пародии Т. Разумовской из цикла «Колобок» намечалась явственная параллель близящихся к развязке судеб сказочного героя и знаменитого поэта:

…На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью прожорливых очей,

Всяк сожрать меня, беднягу, хочет,

Взять в полон. Но я пока ничей!..[55]

Как бы то ни было, но ни в пародиях, ни в эпиграммах, появившихся после смерти Пастернака, трагизм его судьбы яркого воплощения не получил. Тем сильнее прозвучала эпиграмма-посвящение поэту В. Гафта:

Он доживал в стране как арестант,

Но до конца писал всей дрожью жилок:

В России гениальность — вот гарант

Для унижений, казней и для ссылок…[56]

Добавить к этому фактически нечего…

[1] К 100-летию Б. Пастернака выходил обзор Вл. Новикова «Отзвуки и гримасы. Пастернак в пародиях и эпиграммах» (Литературное обозрение. 1990. № 3. С. 105—112).

[2] Быков Д. Борис Пастернак. М., 2005. С. 106.

[3] Любопытно, что авторы впервые ввели в пародийный оборот тему песенки «Жил-был у бабушки серенький козлик», ставшую на многие годы сквозным сюжетом цикловых пародий.

[4] Ср.: «Песчинка как в морских волнах, / Как мала искра в вечном льде, / Как в сильном вихре тонкой прах, / В свирепом как перо огне, / Так я, в сей бездне углублен, / Теряюсь, мысльми утомлен!» (Ломоносов М. Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния // Ломоносов М. Избранные произведения. Л., 1986. С. 205).

[5] Бич. 1928. № 30.

[6] Цит. по: Быков Д. Указ. соч. С. 669.

[7] Парошин А. Эпиграммы на литераторов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stihi.ru/2005/11/10-869 (дата обращения: 05.03.2013).

[8] Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений. В 11 т. М., 2004—2005. Т. V. С. 467. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома (римская цифра) и страницы.

[9] Например, на шарже Н. Лисогорского 1937 года («Литературная газета», 5 мая) Пастернак был помещён в отдельную лодочку, плывущую против течения, в противовес уверенно движущемуся многопалубному кораблю с разместившимися на нём советскими писателями.

[10] Редко появляющиеся атрибуты могли усилить восприятие всего того, что было связано с поэтом. Например, на шарже Бор. Ефимова всё пространство вокруг портрета было заполнено вопросительными знаками. (В кн.: Васильев С. Взирая на лица. М., 1954. С. 52.)

[11] Красная новь. 1939. № 1.

[12] Литературная газета. 1937. 26 февраля.

[13] Час пик. 1993. № 50 (199). 22 декабря.

[14] Арго. Сатирические очерки по истории русской литературы. М., 1939. С. 62.

[15] Северянин И. Стихотворения. М., 1988. С. 394.

[16] М. Шапир, обнаруживший в стихах Пастернака целый ряд отступлений от «норм литературного языка», подчеркнул, «что поэт не обязан их соблюдать <…>. В отдельные периоды между нормой и поэтической практикой разверзается пропасть, как это было в годы литературной молодости Пастернака». Эти «“паранормальные” языковые явления <…> отражают не творческую прихоть художника, а объективные тенденции языка, удаляющегося от классической книжности» (Шапир М. «…А ты прекрасна без извилин…» Эстетика небрежности в поэзии Пастернака // Новый мир. 2004. № 7. [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/7/shap9.html — дата обращения: 19.03.2013).

[17] Цит. по: Вейдле В. Пастернак и модернизм // Вейдле В. Умирание искусства. М., 2001. С. 243.

Не стоит, впрочем, придавать слишком большого значения подобным высказываниям. В действительности отношение Пастернака к своему раннему поэтическому творчеству, по-видимому, не было столь однозначным. Так, А. Д. Синявский обратил внимание на то, «с каким молодым жаром Пастернак вспоминал “Сестру мою — жизнь”»: это «противоречило его же настоятельным, сделанным печатно и устно заверениям, что он не любит свои стихи до 40-го года и готов расстаться с тем, что было им раньше написано. Невзирая на все перемены и переоценки, книга “Сестра моя — жизнь” и всё, что с нею связано, по какому-то тайному, внутреннему счёту продолжали сохранять для него <…> значение вершинное и ключевое» (Синявский А. Д. Один день с Пастернаком: К столетию со дня рождения Бориса Пастернака // Юность. 1990. № 2. С. 84).

[18] Вечерняя Москва. 1936. 31 декабря.

[19] Сельвинский И. Записки поэта. М.—Л., 1928. Вкладка между с. 24 и 25.

[20] Васильев С. Сатирические стихи. М., 1957. (Б-ка «Огонёк». № 20.) С. 11.

[21] Вечерняя Москва. 1928. 18 июня.

[22] Арго. Указ. соч. С. 62.

[23] Безыменский А. Книга сатиры. М., 1956. С. 364.

[24] Лит-Ораторы. М., 1935.

[25] Там же.

[26] Сашин Я. Литературный комплекс. М., 1957. С. 43.

[27] Иванов А. Избранное у других. М., 1987. С. 113.

[28] Северянин И. Указ. соч. С. 394.

[29] Северянин И. Три эпиграммы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.poetry-collection.ru/severynin_tri_epigrammi.html (дата обращения: 05.03.2013).

[30] День поэзии — 88. М., 1988. С. 28.

[31] Вечерняя Москва. 1937. 17 января.

[32] Арго. Указ. соч. С. 62.

[33] Арго. Указ.соч. С. 133.

[34] Сельвинский И. Указ. соч. С. 36.

[35] Сельвинский И. Собрание сочинений в 6 т. Том 2. М., 1971. С. 190.

[36] Сельвинский И. Указ. соч. С. 184.

[37] Кежун Б. Зигзаги вдоль бумаги. Л., 1957. С. 40.

[38] Иванов А. Реплики в сборе. М., 1989. С. 125.

[39] Вальшонок З. Личное пространство. Харьков, 2000. С. 45.

[40] В сб.: Шаги командоров. Стихи не для нервных. М., 2005. С. 243.

[41] Набоков В. В. Стихотворения и поэмы. М., 1991. С. 287. Составители 9-го тома «Антологии сатиры и юмора России XX века», посвящённого литературной пародии (М., 2005), совершенно безосновательно причислили это набоковское стихотворение к пародиям на стихи и прозу Б. Пастернака.

[42] Паперная Э., Финкель А. Как создавался «Парнас дыбом» // Вопросы литературы. 1966. № 7.

[43] Паперная Э. С., Розенберг А. Г., Финкель А. М. Парнас дыбом: Литературные пародии. М., 1990. С. 72.

[44] Там же. С. 114—115.

[45] Ср.: «Жизнь, — шепчет он, остановись / Средь зеленеющих могилок, — / Метафизическая связь / Трансцендентальных предпосылок…» (Белый А. Стихотворения и поэмы. Т. 1. СПб., 2006. С. 326).

[46] Пустынин М. Сучки и задоринки. М., 1955. С. 45.

[47] Новый мир. 1946. № 3.

[48] Пастернак, кстати, выдвигался на соискание этой премии не единожды: в 1946 и в 1954 годах. («Русские писатели 20 века. Биографический словарь». М., 2000. С. 541.)

[49] Авторы — М. Балыкин и А. Семёнов. Казахская правда. 1958. 30 октября.

[50] Комсомольская правда. 1958. 29 октября.

[51] Студенческий меридиан. 1990. № 7.

[52] Архангельский А. Пародии. М., 1939. С. 105. Непосредственным поводом к публикации «Сроков» стала мартовская, 1936 года, писательская дискуссия о формализме — пародия высмеивала, «по наблюдению М. Л. Гаспарова, признание Пастернака <…> о запоздалом принятии колхозов» (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 605. Примеч. 52).

Подробнее об этой пародии см.: Новиков Вл. Книга о пародии. М., 1989. С. 432—437; Быков Д. Указ. соч. С. 105—106.

[53] Новый мир. 1988. № 1—4.

[54] Васильев С. Сатирические стихи. М., 1957. С. 12. Восьмистишный вариант «Минуты откровения» (без рассуждений о «бренной» современности) публиковался в «Избранном» С. Васильева (М., 1950. С. 260), а также в его кн. «Взирая на лица» (М., 1954. С. 51—52).

[55] Разумовская Т. Колобкиана. [Электронный ресурс]. URL: http://www.netslova.ru/razumovskaya/kolobkiana.html (дата обращения: 05.03.2013).

[56] Гафт В. Стихотворения. Воспоминания. Эпиграммы. М., 2006. С. 53.

Копии шаржей из коллекции Э. А. Кузнецова

Версия для печати →

Версия для печати →

Комментариев: 0